我們都知道,豆油、棕櫚油和菜籽油都是植物油的一種,彼此之間既有相同也有不同,因此它們之間也存有替代關系。本文主要分析三大油脂之間的區別與聯系,對其在不同時期的強弱關系進行簡單的梳理。

一、成分篇——三大油脂的營養成分及用途區別

從生產原料來看,豆油自大豆壓榨而成,菜籽油由油菜籽壓榨而成,棕櫚油則是壓榨棕櫚果產生,除了上游的產品有區別以外,生產方式所差無幾,下游消費也都是食用為主,其主要的不同主要來自各油脂所含營養成分所導致的需求偏好差異。

油中含有脂肪酸,脂肪酸可以分為飽和,單不飽和和多不飽和的脂肪酸三類,飽和脂肪酸含量不一樣,油脂的融點就不一樣。而這三類脂肪酸對人體的意義也不同,飽和脂肪酸可以合成膽固醇,具有幫助人體形成膽酸、構成細胞膜、合成激素的重要生理作用,但膽固醇過高和過低都不健康;單不飽和脂肪酸具有降低膽固醇、降血糖、調節血脂的作用;多不飽和脂肪酸具有降低膽固醇、降低甘油三酯、降低血黏度的作用。

棕櫚油飽和程度較高,且主要含的是C16、C18飽和脂肪,主要不飽和脂肪為油酸C18:1,當溫度降低時,它會凝結成白色固體。長期食用棕櫚油會造成人體血清飽和脂肪酸攝入過量,導致膽固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白升高,從而引發心腦血管疾病,所以棕櫚油并不適宜長期食用。但不飽和脂肪酸油炸過程中容易變化,油炸產品的特征是酥脆感和較長的保質期,飽和脂肪才能達到這種訴求,因此棕櫚油工業用途更廣,多用于油炸,比如油炸方便面,炸雞之類的制作,也被當作食油、松脆脂油和人造奶油來使用。

而菜籽油和大豆油含有更多的不飽和脂肪酸,其主要區別如下:菜籽油:稍帶綠色,口嘗香中帶點辣味,油沫發黃。大豆油:油色深黃,豆腥味較大,口嘗有澀味,油沫發白;大豆油里面含有豐富的油酸成分,油酸在營養界中被稱為“安全脂肪酸”,并且還含有豐富的亞油酸,它能夠有效的降低血清膽固醇含量,具有預防心血管疾病的功效。此外,大豆中還蘊含多種維生素和卵磷酸,這些對人體都是有益的,易于吸收。但是大豆油的熱穩定性一般,加熱時會產生比較多的泡沫,在加熱過程中,大豆油中的亞麻油酸成分在氧化的過程中會容易變質并且產生一種“豆臭味”,用于炒菜的話也容易產生苦味,因此更適合用于涼拌菜。

菜籽油不飽和程度高,可超過95%,主要含至少3種常見不飽和脂肪酸,油酸、亞油酸、亞麻酸,吸收良好,因此就不飽和脂肪酸角度看,菜籽油營養較好。此外,菜籽油中所含的脂肪酸結構是最利于人體吸收的,人體對菜籽油的吸收率可達到99%;菜籽油幾乎不含或很少含有膽固醇,如果食用者膽固醇較高的話也可以放心食用,同時菜籽油含有豐富的維生素E,可以軟化血管,延緩衰老,心腦血管病患者也可以放心食用;菜油中含有含有銅元素,利于維持骨骼組織以及腦子和肝、心等內臟的發育和功能等正常運行。但菜籽油富含介酸,具有利尿功能的同時也容易誘發“血管壁增厚”及“心肌脂肪沉積”,且菜籽油有一股“青氣味”,不適合涼拌,更適合炒菜。

綜上所述,棕櫚油更適合于食品制造,與其它兩種植物油的食用用途略有不同;豆油和菜籽油基本上都是用于食用,不過有具體不同的食用方式,但從科學角度來說,并不建議長期食用一種固定的油脂,而是應該混著吃,換著吃,才更利于健康,因此,暫時將豆油和菜油的終端需求劃分為類似。

二、季節性篇——從供需兩端看待三大油脂的季節性規律

1.棕櫚油的季節性

棕櫚油主產地在馬來西亞和印度尼西亞,雖然棕櫚油每個月都生產,但受氣候和降雨影響,一般每年10-12月,也就是第四季度,棕櫚油相對進入豐產季節;而每年的5、6月份則是棕櫚油的低產月份,每年的1~4月,馬棕庫存都成季節性下滑。此外,由于棕櫚油熔點較高,冬季又易凝結,冬天為棕櫚油的消費淡季,一般來說我國每年11-2月消費量稍低,6-9月消費量較多,消費呈夏高冬低的規律。

2.豆油的季節性

豆油主要是壓榨與進口大豆,也就是南美和美國大豆。6-8月是南美大豆集中到港的時期,大豆供應增加,9月后美豆也開始陸續供應市場,9—10月國內大豆也屬于收獲期,四季度以前豆油供應也較充足。豆油的消費旺季基本上在傳統節日時期,如國慶節、春節,因此每年的10月、1月—春節前夕是豆油的消費旺季。豆油價格在8-9月稍弱,而冬季較強。

3.菜籽油的季節性

油菜籽分為春播油菜籽和秋冬播油菜籽,加拿大油菜籽為春播油菜籽,通常4月底就開始播種,8月中下旬至10月中旬為收獲期。而我國油菜籽春播和秋冬播都有,秋冬播油菜籽的種植期一般為9月底開始,并于來年5、6月收獲。整體上來說,5—6月隨著油菜籽逐漸上市,供應逐漸增加,在8—9月達到豐產。

與豆油一樣,菜籽油在夏天屬于消費淡季,節假日需求好轉,疊加它自身的供應因素,5-6月菜籽油價格開始回落,8-9月市場屬于供大于求格局,價格基本一年最低,但10月開始由于供應出現斷檔,且受國慶節消費拉動,菜油價格開始回升;后續隨著氣溫下降,棕櫚油消費減少,豆油和菜油也進入消費旺季;與豆油不同的是,3月以后國產菜籽所剩無幾,市場供應處于青黃不接時期,油廠依賴于進口菜籽維持開產,菜油價格在新季菜籽上市(也就是5月)前仍保持高位。

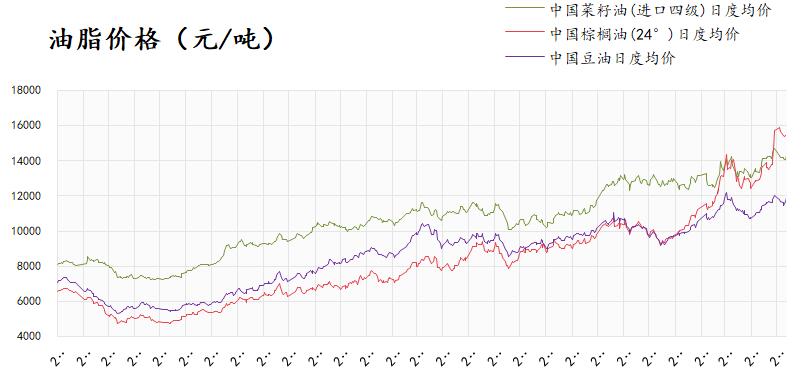

數據來源:卓創資訊

三、總結篇——季節性規律+產能供需變動,強弱關系不盡相同

整體上來說,三大油脂的需求端既有重合也稍有不同,而這三個品種中,豆油和菜籽油在食用方面可替代性更強一些,而棕櫚油因其特性不同,具有較難替代的食品制造用途。

菜油和豆油的消費淡旺季基本一致,但菜油的價格因5月之前供應仍較緊張,春節后的價格運行較豆油更強勢一點;而棕櫚油冬季供應偏多,夏季供應較少,與之對應的棕油消費季節又呈夏旺冬弱;因此,在一般情況下,夏季棕油的價格或比其余的兩個品種更強一點,從而帶動整個油脂板塊;等到冬季,則是以豆油、菜油為主,拉動棕油走勢;而春節過后,豆油需求轉弱,菜油自身的波動又成為了油脂板塊中的支撐。

當然這樣的推論只適合于各油脂基本面相對平衡的時期,一旦一個品種的基本面出現反常現象,如近日的棕櫚油受自身產能未恢復影響,一直領漲植物油板塊。而我們需要做的,就是及時關注三大油脂的基本面信息和與之相對應的季節性規律,尋找三大品種之間的異同,及時發現不合理價差,從而尋找合適的套利機會。

?來源:期貨日報

評論前必須登錄!

立即登錄 注冊